Zwischen 1890 und 1920 wurde in unserer Kultur die Kindheit und Jugend bewusster als eigener Lebensabschnitt erkannt, während dem die Heranwachsenden möglichst kind- resp. altersgemäss und selbsttätig sich entwickeln sollen. Die bis anhin vorherrschende autoritäre ‹Drill- und Pauk-Schule› wurde abgelöst durch Konzepte der Protest- und Reformpädagogik, welche einen handlungsorientierten Unterricht und die Selbsttätigkeit der Kinder in den Mittelpunkt stellte. Viele Persönlichkeiten setzten sich für ganz neue Erziehungs- und Schulformen ein und gründeten eigene pädagogische Bewegungen wie z.B. Ellen Key, Maria Montessori, Célestin Freinet, Rudolf Steiner, Bertold Otto (Hauslehrerschule, Gesamtunterricht), Gerg Kerschensteiner (Werkstattschule), Anton Makarenko (pädagogische Kolonien), Janusz Korczak (Waisenhäuser mit Kinderparlamenten) oder die Landerziehungsheimbewegung von Hermann Lietz und Paul Geheeb (Schloss Biberstein, Odenwaldschule, Ecole d’Humanité).

Die geisteswissenschaftliche Pädagogik entwickelte sich in vielfältigen Konzepten und war zwischen 1920 und 1970 die führende theoretische Ausrichtung der Pädagogik im deutschsprachigen Raum. Sie arbeitet aus einem theoretischen und menschenkundlichen Hintergrund heraus und versucht, Erziehung und Bildung als geistig-kulturelles und geschichtliches Phänomen zu betrachten, zu verstehen und anzuwenden. Universitätspädagogen wie Herman Nohl, Eduard Spranger, Wilhelm Flitner oder Erich Weniger fassten die Reformgedanken dieser Strömung zusammen und formulierten daraus theoretische Konzepte.

Die Hauptinhalte der Geisteswissenschaftlichen Pädagogik sind:

1. Erziehungswirklichkeit: Der Ausgangspunkt ist die Erziehungswirklichkeit, das heisst: konkrete pädagogische Situationen der Praxis. Dieses pädagogische Erfahrungs-Wissen wird in Erziehungslehren (vgl. Flitner 1950) gesammelt. Erziehungslehren sind somit verallgemeinerte Erfahrungen von pädagogischen Praktiker:innen. Solches Erziehungswissen bildet sich im Wechselspiel zwischen pädagogischer Praxiserfahrung und den gegebenen Strukturen der Erziehungswirklichkeit (also Gesetze, Institutionsregeln, Lehrpläne, usw.). Die Geisteswissenschaftliche Pädagogik propagiert damit ein von-der Praxis-zur-Theorie-Vorgehen. Es ist ihre grundlegende Einsicht, dass Erziehung eine Lebenswirklichkeit darstellt, die stets älter ist als die wissenschaftliche Reflexion dieser Praxis. Schleiermacher formulierte dies schon 1826 in seinen Vorlesungen zur Pädagogik: «Ist doch überhaupt auf jedem Gebiet, das Kunst heisst im engeren Sinne, die Praxis viel älter als die Theorie, so dass man nicht einmal sagen kann, die Praxis bekomme ihren bestimmten Charakter erst mit der Theorie. Die Dignität[1] der Praxis ist unabhängig von der Theorie; die Praxis wird nur mit der Theorie eine bewusstere» (Schleiermacher 2000, 11). Reine Erkenntnis ohne die Beachtung einer besonderen pädagogischen Wirklichkeit und Sinndimension ist aus Sicht der Geisteswissenschaftlichen Pädagogik wertlos. Sie vertritt damit eine pragmatische Wissenschaftlichkeit.

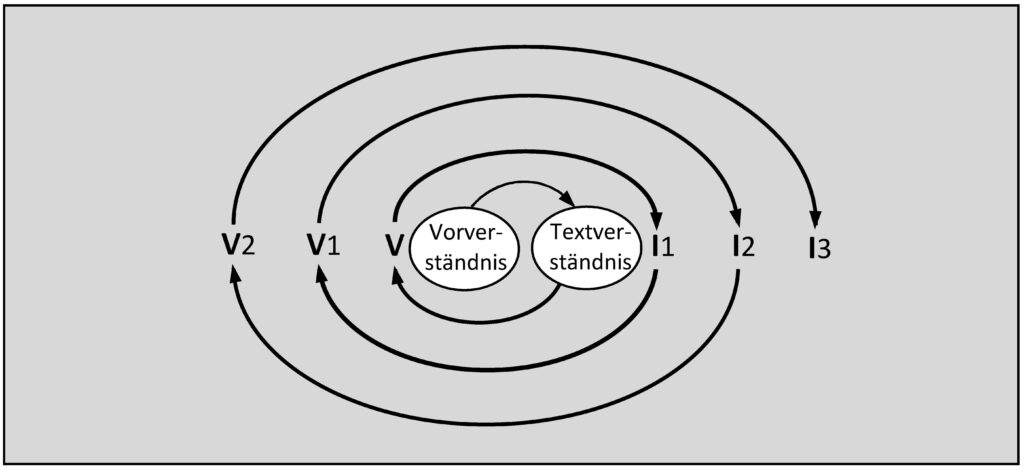

2. Individuelle Bedeutung der Erziehungswirklichkeit: Flitner beschrieb 1957 den Menschen als «ein Wesen, das nur durch Erziehung zu sich selbst kommen kann, und zugleich eines, das durch sich selbst kommen muss und soll» (1989, 19). Die je eigene Erziehungswirklichkeit eines jeden Kindes erzeugt bestimmte Bilder mit Bedeutungen, die nur für dieses Individuum gelten. Aber das Kind handelt in seinem Leben auf der Basis dieser Wirklichkeit. Diese innere Wirklichkeit äussert sich in der Welt im Auftreten oder Verhalten des Kindes. Das ist die vorhandene Erziehungswirklichkeit (Wulf 1983, 27). Die Aufgabe der Pädagogik ist es, die Bedeutung dieser individuellen Erziehungswirklichkeit zu erfassen, die Zeichen zu verstehen, die sie für das Kind oder den Jugendlichen haben. «Verstehen ist das Erkennen von etwas als etwas (Menschliches) und gleichzeitig das Erfassen seiner Bedeutung» (Danner 2006, 34). Dilthey hat bereits 1900 eine wichtige Definition von Verstehen gegeben, welche die wesentlichen Aspekte benennt: «Wir nennen den Vorgang, in welchem wir aus Zeichen, die von aussen sinnlich gegeben sind, ein Inneres erkennen, Verstehen» (Dilthey 1990, 318). Verstehen meint aber mehr als das empathische Sich-Einfühlen in einen anderen Menschen, es meint das Sinn-Verstehen; die Bedeutung erfassen können. Wobei das Einzelne immer als Teil des Ganzen und das Ganze wiederum mit all seinen Einzelheiten gesehen werden muss. Die Methode dazu wird hermeneutische Methode resp. der Weg wird hermeneutischer Zirkel genannt. Die Hermeneutik[2] beruht ursprünglich auf der Lehre der Interpretation von Texten. Seit Schleiermacher gilt sie als eine ‹Kunstlehre des Verstehens›. Ausgangspunkt des hermeneutischen Zirkels ist der Versuch, eine Erscheinung, wie z.B. einen Text, zu verstehen. Zunächst ist der Text etwas Fremdes, wenn auch ein gewisses Vorverständnis angenommen werden kann. Dieses Vorverständnis ist die Grundlage, um einen neuen Text zu verstehen und zu interpretieren, d.h. ein Textverständnis zu erlangen(siehe Abb.27). Vorverständnis und Textverständnis ergeben zusammen neue Erkenntnisse – und das Vorverständnis wird vertieft (V).

Abb. 27: Hermeneutischer Zirkel 1

Mit dem nun erweiterten Wissen wird der Text nochmals interpretiert (I1), es kommt wiederum zu einer Verbreiterung des Wissens (V1) und so weiter (I2) Þ (V2). «Der Endpunkt ist erreicht, wenn der Interpret den Text so verstanden hat, wie er vom Schreibenden gemeint war, wenn also die Sinndifferenz zwischen ihnen verschwunden ist» (Raithel/Dollinger/Hörmann 2009, 169).

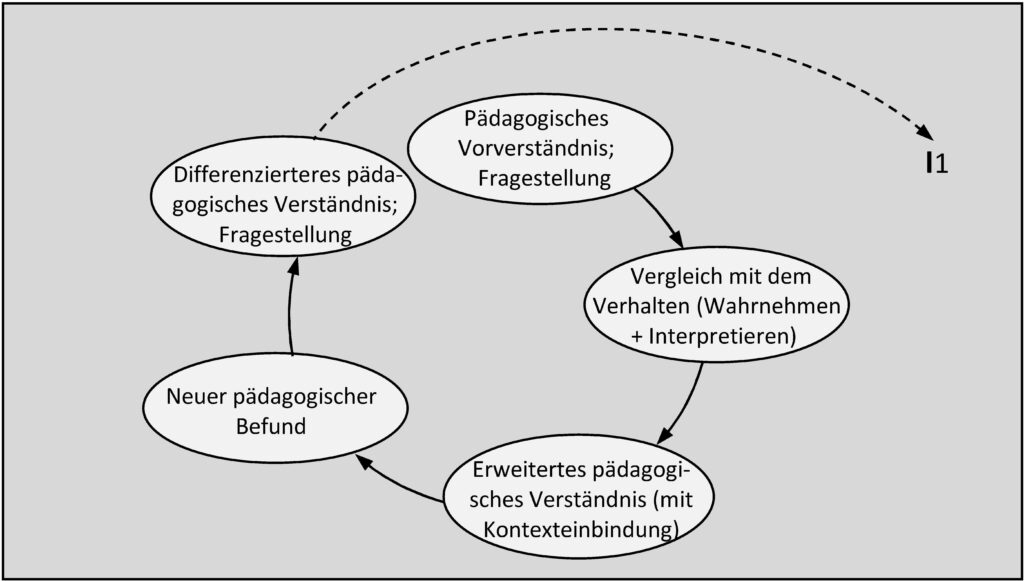

Analog zu den LiteraturwissenschaftlerInnen, die einen Text verstehen wollen, müssen die PädagogInnen die innere Wirklichkeit des Kindes oder Jugendlichen verstehen wollen. Ausgehend vom pädagogischen Vorverständnis und der Fragestellung ergeben sich durch Gespräche und durch Verhaltenswahrnehmungen (Körperhaltung, Mimik, Gestik, Atmung, und das direkte Verhalten) im Alltag neue Erkenntnisse (siehe Abb. 28). Denn der Mensch kommuniziert immer und er inszeniert seine Problematik dauernd in der Beziehung zu anderen Menschen. Dies führt zu einem erweiterten pädagogischen Verständnis und zu einem neuen Befund der Situation.

Abb. 28: Hermeneutischer Zirkel 2

(nach Gudjons 2012, 58)

Das erste Teilergebnis ist ein tieferes pädagogisches Verständnis und eine allfällige Anpassung der Fragestellung. Da dieser Prozess lediglich Teil eines grösseren Sinnzusammenhangs ist, wiederholt sich der Vorgang. Das Verstehen wird also immer weiter verstärkt, indem dieser Kreislauf mehrmals durchlaufen wird und es dadurch immer zu Vertiefungen und Erweiterungen des ersten Verständnisses kommt.

Diese Methode eröffnet eine pädagogische Wirklichkeit und Sinndimension, gerade auch in der Arbeit mit dissozialisierten Jugendlichen. Was aber ist diese pädagogische Sinndimension? Welche Kriterien sind dafür ausschlaggebend, um etwas als ‹pädagogisch› oder als ‹nicht pädagogisch› bezeichnen zu können? Diese Fragen hat Nohl 1933 mit der Formulierung eines pädagogischen Kriteriums beantwortet: In der Einstellung auf das subjektive Leben des Jugendlichen liegt das pädagogische Kriterium: was immer an Ansprüchen aus der objektiven Kultur und den sozialen Bezügen an den Jugendlichen herantreten mag, es muss sich eine Umformung gefallen lassen, die aus der Frage hervorgeht: Welchen Sinn bekommt diese Forderung im Zusammenhang des Lebens dieses Jugendlichen für seinen Aufbau und die Steigerung seiner Kräfte und welche Mittel hat dieser Jugendliche, um sie zu bewältigen? (nach Nohl 2002, 127).

3. Geschichtlichkeit: Die Erziehungswirklichkeit ist immer das Ergebnis einer geschichtlichen Entwicklung. Das gilt sowohl für pädagogische Ideen oder pädagogische Institutionen, Erziehungsmethoden, Lehrpläne, Erziehungsstil als auch für alle individuellen Erziehungssituationen. Man kann die Bedeutung einer Erziehungssituation – und gerade auch die Bedeutung von Erziehungsschwierigkeiten – nur verstehen, wenn man die komplexe Geschichte des Kindes/Jugendlichen und seines Umfelds mit einbezieht. Jede Lebensgeschichte ist Ausdruck von bestimmten geschichtlichen Prozessen und Verhältnissen. Sie ist Ausdruck der darin handelnden Menschen und Systemen, die mit ihren jeweils geschichtlich resp. biografisch bedingten Vorstellungen, Interessen, Motiven verstanden und erkannt werden müssen (vgl. Weniger 1990, Flitner 1989). Der Begriff Geschichtlichkeit wird heute nicht mehr verwendet, wir sprechen in Pädagogik und Psychologie heute eher von (Familien-) Anamnese und systemischer Sichtweise.

4. Umformung: Pädagog:innen treten als Anwaltsperson des Kindes oder Jugendlichen auf. Pädagog:innen müssen in ihrer Arbeit oft die Forderungen der Gesellschaft umformen, ohne die gesellschaftlichen Forderungen aufzugeben. Die Umformung soll so gestaltet sein, dass das Kind, der Jugendliche sie versteht und dadurch seine Fähigkeiten gesteigert werden. So vertreten Pädagog:innen stellvertretend primär die Interessen des Kindes/Jugendlichen aber auch die der Gesellschaft. Die Anforderungen der Gesellschaft sollen aus den Sinnzusammenhängen und den Möglichkeiten des Kindes/Jugendlichen heraus betrachtet werden. Die Orientierung an diesem Kriterium nennt Nohl den pädagogischen Bezug (2002, 130). Diese Beziehungsform wird als unabdingbar für jede pädagogische Tätigkeit angesehen! Das pädagogische Handeln besteht demzufolge in einem Balanceakt: Weder das subjektive Leben des Kindes/Jugendlichen noch die Anforderungen der objektiven Gesellschaft dürfen die pädagogische Situation allein bestimmen. Pädagog:innen müssen beides kennen und situativ vermitteln können. Dieser Tatsache sind wir unter anderen Vorzeichen bereits im Unterkapitel ‹Struktur der Sozialisationsbedingungen› (vgl. Kap.3.1 mit Abb. 12) begegnet. Engagierte Reflexion war die entsprechende Forderung an die Pädagog:innen (vgl. Flitner 1989, 18). Unpädagogisch wird eine Situation dann, wenn sich Pädagog:innen einseitig nur für das subjektive Leben des Kindes/Jugendlichen oder für eine objektive Kulturforderung der Gesellschaft entscheiden.

Umgang mit Normen und Werten

Schon Dilthey hielt alle Ansätze für überholt oder verfehlt, die Pädagogik als normatives System entwickeln wollen (vgl. Kap 2.2.2). Er meint damit pädagogische Theorien, die von bestimmten Weltanschauungen, Religionen, philosophischen Ethiken und ihren Normen ausgehen, und zwar so, dass sie diese Normen als zeitlos gültig, als übergeschichtlich verbindlich ansehen. Bei allen Vertretern findet sich jedoch auch der Hinweis, dass nur mit einem Verständnis für die Situation und die Handlungen des Jugendlichen – mit Blick auf dessen Werte, Normen und Ideale sowie sein gesellschaftliches, kulturelles und historisches Umfeld – Erziehung und Bildung möglich ist (vgl. Tschamler 1996, 120).

Kritik

Es ist verständlich, dass ein solcher pädagogischer Zugang die in den 1960er Jahren gefestigten sozialwissenschaftlichen und empirischen Wissenschaftlichkeitsansprüche nicht befriedigen konnte. Diese Zeit war geprägt durch einerseits sozial- und gesellschaftskritische Strebungen und andererseits empirisch-wissenschaftliche Zielsetzungen. Die Kritik an der Geisteswissenschaftlichen Pädagogik zielte damals auf folgende Punkte:

- Die Geisteswissenschaftliche Pädagogik ist spekulativ, unpräzise und unwissenschaftlich, denn sie bedient keine gesicherten empirischen Zugänge zur Erziehungswirklichkeit. Es braucht zusätzlich eine Beschäftigung mit der erzieherischen Wirklichkeit durch kontrollierte, wissenschaftliche Methoden (vgl. Popper 2005; Dilger 1998; Brezinka 1990).

- Die Geisteswissenschaftliche Pädagogik hat keine Theorie der Gesellschaft und daher keinen kritischen Zugang zur gesellschaftlichen Funktion von Erziehung und seiner Kultur des Bürgertums (vgl. Klafki (1976, 366).

- Die Geisteswissenschaftliche Pädagogik ist gekennzeichnet durch weitgehende Konzentration auf Exegese (= Auslegung, Ideen statt Realität). Sie ist geprägt durch eine Vernachlässigung der sozialen Fakten, der Herrschaftsverhältnisse und der gesellschaftlich-ökonomischen Fragen (vgl. Klafki 1976; Blankertz 1971).

Diese kurze Einführung soll als Grundlage dienen für die nachfolgenden Inhalt der anthroposophischen Pädagogik. Diese basiert klar auf geisteswissenschaftlichen Grundlagen und ist heute die weltweit verbreitetste Geisteswissenschaftliche Pädagogik. Die anthroposophische Pädagogik legt konsequent Wert auf eine ganzheitliche Entwicklung, die immer Körper, Seele und Geist zu berücksichtigen hat.

[1] dignitas (lateinisch) = Würde, Würdigkeit

[2] Der Begriff Hermeneutik geht zurück auf das griechische „hermeneuein“, was soviel bedeutet wie aussagen, ausdrücken, erklären oder auslegen. Hermeneutik wird deshalb für gewöhnlich mit Auslege- oder Deutungskunst übersetzt.